◎吳家恆

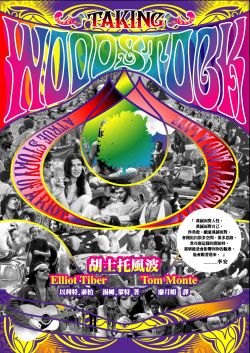

按:李安拍《胡士托風波》,在台灣引起的風波並不大。普遍的看法是說台灣的社會離胡士托音樂節太遠。這話沒錯,但可能也錯了。台灣跟胡士托所代表的整個心智革命之間的關連,可能比你以為的還深。

對於很多四、五年級的讀者來說,赫塞有點像是初戀戀人,他所談的成長的掙扎、情竇初開的甜蜜與苦澀,對於十幾歲開始睜開眼睛、感覺到外在世界並苦惱於自身與外在關係的青少年來說,吸引力非常大。

那是一種一下子整個把你攫奪過去的吸引力,彷彿世間即使親如家人都不瞭解你,只有赫塞道出心聲,而且還說得那麼好。年少時期身邊凡是早熟憂鬱,甚至動了輕生念頭的人,沒有一個不讀赫塞。

楊照曾在一次演講中說,赫塞其實是非常危險的作家,我完全同意。表面看起來,赫塞是個諾貝爾文學獎得主,在六○、七○年代閉塞的台灣,就算外國的蘋果熟透、果肉鬆了也都還是好的,那麼諾貝爾得主哪裡不好的道理?赫塞有如波光粼粼的明媚山水,但只有喜愛過赫塞的人,才知道水有多險峻而山裡又藏了什麼怪物。我代人把去年新出的《徬徨少年時》拿給林懷民的時候,他瞪了我一眼,開玩笑說:要死,這是要害死我麼?林老師早已過了不惑、知天命的年歲,赫塞這潭水,還是不願輕易涉足,其險惡可知。

也正是因為赫塞這麼容易吸引特別是少年敏感的心,有如乾柴碰上烈火,所以往往會忘記問一個很重要的問題:這火是怎麼來的?那柴又為什麼會放在那邊?

赫塞的作品當年在台灣這麼受歡迎,有一個人不能不提,那就是「蘇念秋」。蘇念秋翻譯了一些赫塞的作品,像是《徬徨少年時》、《流浪者之歌》,但此外,蘇念秋在台灣文壇有如孤星一般,難見蹤跡,即使譯者簡介也只寥寥提到他是遼寧人,一張照片也不甚清楚,只能看見一個面帶微笑的蓄鬍男子的側面。

蘇念秋乃是筆名,本姓孟,另一個筆名是孟絕子。記得白先勇在一篇回憶《現代文學》創刊的文字裡,提到當年「農業社會」氣氛猶濃的台大文學院,老師不怎麼管學生,所以白先勇幾個才能逃課在圖書館裡商討創刊大計。圖書館裡的鐘是停的,圖書館員老孟盤腿坐在地上打坐,天塌下來也不理。白先勇所提的到「老孟」,就是孟絕子,也就是蘇念秋。

據說後來老孟離開台大,是因為把圖書館管得書越來越少。倒不是他管理有漏洞或是盜賣圖書,而是老孟的作風使然。他基本上是以文學院圖書館為家,門板一擺,或是書架間一擱,就是張睡覺的床。管起書來也有古風(可能根本稱不上管),你喜歡就借回去,不還也沒關係。有個老師曾受過這個「恩澤」,聽她提過這事。那時她剛進台大哲學系,老孟說她很有才氣,轉身就從架上抽一本書送她。那老師對「受贈」之書並不覺滿意,想來是因為那時圖書館的好書也給送得差不多了,所剩無幾之故。

從現在的角度來看,老孟的作法定會遭到偽善媒體的圍剿,最後以幾頂烏紗帽落地而收場。但那是個很不同的時代,像老孟這樣闖蕩大江南北,最後在台灣落腳的人,很多光怪陸離的場面都看過。他自己曾有一段時間在西湖邊上一幢很漂亮的房子住過,後來為了逃難,該逃的、該丟的都得放下。這樣在回頭來看一間小圖書館的幾本書,就算全不見了又如何?

白先勇說那是「農業社會」,一點不錯。鐘不走,老師不怎麼管事,學生不見得要上課,圖書館員在打坐。用「工業社會」的標準來看,真是充滿漏洞。怪的是,農業社會卻出了大學者、大作家、翻譯家和《現代文學》。工業社會森嚴了,老師規定要點名,學生可以評量老師,圖書館納入電腦管理,然後處處可見沒修養、沒胸襟,滿腦子升等的教授,學生心不在學業、也不好閱讀。看來從農業社會「進步」到工業社會,這「進步」二字很可以商榷。

* * *

蘇念秋翻赫塞,並不是從德文翻譯,而是參照英文、日文而成。那個年代的台灣,文化上受美、日影響甚深,美、日流行什麼,台灣也風行草偃。這是台灣引入赫塞的前提,所以,要問的是赫塞為何在美、日流行?

赫塞出生在一八七七年,《鄉愁》在一九○四年出版,但是名聲真正傳遍德語世界是在一次大戰之後出版的《徬徨少年時》(一九一九年),其他像是《荒野之狼》、《流浪者之歌》都是寫於兩次大戰之間,被視為與獲得一九四六年諾貝爾文學獎很有關係的《玻璃珠戲》則寫於一九四三年。放在歐洲的脈絡中,赫塞的意義在於對於歐洲文明的反省。上接古希臘,綻放出文藝復興、又握有理性火炬的歐洲人為何會在二十世紀初陷入一場全面、無意義、殘酷的戰爭?

赫塞早年的作品即使把背景設在十九世紀、二十世紀之交,但仍然有很濃的舊社會遺風,《鄉愁》中描述的農村,似乎歷數世紀而不變;《車輪下》的學徒,好像還活在中世紀以來的規制。這類作品很能引發一股鄉愁,追想那工業革命未盛,文明與自然尚處於和諧階段的社會。這些作品放在一次大戰之後來看,本身就是對機械文明的批評,至於到了《荒野之狼》,那種機械文明帶來的虛無、焦慮與瘋狂,更做了直接的描寫。

日本與赫塞之間的淵源,我一無所知,不敢妄加揣測。不過以明治維新看中德國的程度,以及二十世紀初明治末年與大正年間,日本對歐洲文藝興趣之濃,赫塞的作品要到日本,路途並不遙遠。

至於美國對赫塞的興趣,我也一無所知。不過赫塞作品中對於父權的反抗、對自然的崇尚,對東方文明的嚮往(赫塞的父親、外祖父曾在印度傳教,《玻璃珠戲》裡頭的珠戲大師克尼希對中國文化很有造詣),六○、七○年代的嬉皮文化幾乎全都接受。

所以赫塞到台灣,或許是包裹在《生活畫刊》、洋煙、吉他、搖滾樂裡頭一起傳到台灣的。胡士托的精神與赫塞的小說,彼此是相通的。如果這個假說成立的話,台灣既然早在半世紀之前就接受了赫塞,又怎能說胡士托離台灣很遠?