「你是否保證自己的證詞句句屬實,無所隱瞞,毫無虛假?」

「你是否保證自己的證詞句句屬實,無所隱瞞,毫無虛假?」

我之前從來沒到過法庭,更別說證人席了。我出生於保守的宗教家庭,對法庭這樣的地方總覺得很不舒服,尤其是作證前要先起誓這件事。不過,一九八四年八月的某一天,法官勉強應允美國聯邦調查局的要求,不但接受我的怪堅持,還答應所有證人都不必起誓,只要保證在庭上據實以答就好。此案的被告曾經就讀神學院,罪名是持有價值超過五千美元的贓物越過州界。說得更精確一點,所謂「贓物」,就是哥白尼的《運行論》。

偷書的案子很少鬧上法院,大部分嫌犯不是審判前就認罪協商,不然就在檢察官告知開庭的嚴重性後俯首認罪。然而,這件案子的被告曾因工作關係接受身家調查,也通過安全審核,要是認罪協商,馬上就會喪失工作資格,因此只好選擇法庭一途。

那天在華府聯邦地方法院,我看著法庭遴選陪審團成員,不但覺得非常新鮮,而且越看越歎為觀止。遴選過程真是嚴苛到了極點,一位容貌尊貴的退休黑人警官雖然在大陪審團服務多年,還是馬上被排除資格。小學圖書館員的陪審資格也遭質疑,候選人只要對書籍有任何鑑賞知識就會遭到排除。被告的辯護律師葛拉罕(Andrew Graham)顯然認為,陪審團的教育程度越低,就越會對被告投以同情。

接下來發生的事差點沒讓我瘋掉,辯護律師竟然提議隔離證人。我以前只在報紙上讀過這個詞:陪審團如果被隔離,所有成員一離開法庭,就得鎖在旅館房間裡不能外出。開庭這段時間,我可不想被監禁在旅館裡啊。後來我才知道,隔離證人只不過代表法庭要個別質詢證人,證人不能旁聽其他人作證。我鬆了一口氣,卻也覺得很生氣。不過,辯護律師後來自食惡果,因為我們這幾名證人不約而同做出類似的證詞,陪審團知道我們不可能事先串通。

開頭的申辯(我不准旁聽,但後來自己跑去探聽情況)結束之後,我被叫進法庭,擔任第一位專家證人。政府指派的律師馬西(Eric Marcy)問我的第一個問題是:「哥白尼是誰?為什麼他這麼重要?」

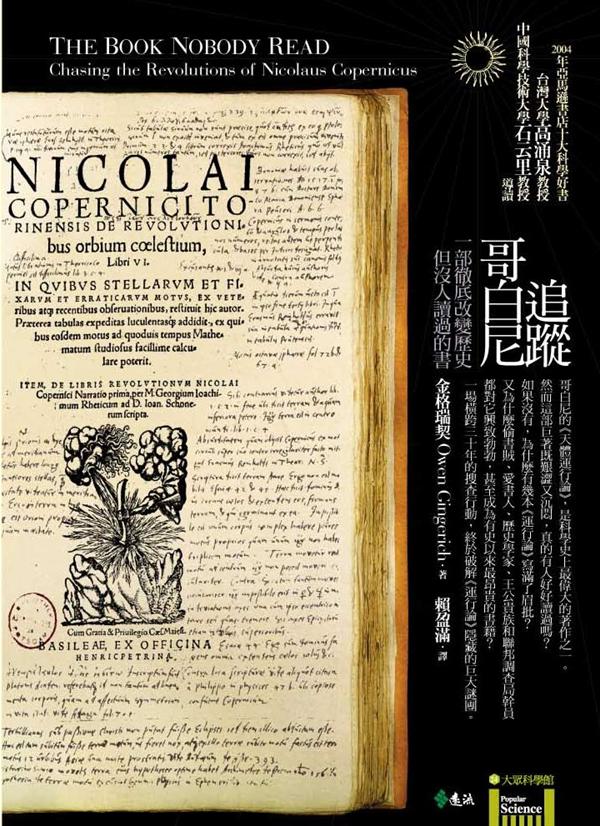

我向陪審團解釋,哥白尼是偉大的天文學家,還有人認為他是現代科學之父。一四七三年生於波蘭,在克拉考(Cracow)求學,當時哥倫布正準備啟程尋找新大陸。哥白尼重要的天文學作品完成於一五○○年到一五一○年之間,他的傑作《運行論》提出論據,反駁當時流行的觀點,認為地球並非固定在宇宙中心不動。他指出,居中不動的是太陽,地球則是跟其他行星一樣繞著太陽運轉。換句話說,他心中的太陽系跟我們現在認知的差不多。這本書在他過世那一年(一五四三年)才出版,但卻開啟了一個全新的時代,因此收藏家才會爭相收藏。

我知道太多哥白尼的事了,如果讓我講下去,陪審團一整個早上就什麼事也甭做了。不過,我還來不及多講什麼,馬西就把一號證物(一本《運行論》)塞到我手裡,問我之前是不是看過這本書?

我告訴陪審團,過去十多年,我都在研究「哥白尼那本書」,翻閱過數百本《運行論》,找尋過去書本擁有者所做的旁註。我隨即補充說明,這本書最早是鬆散不成冊的,擁有者可以按個人喜好裝訂。現在的書就像豆莢裡的豆子,都是同一個模子印出來的,十六世紀的書卻是本本不同,藏書人可以自行裝訂。當時流行用軟面牛皮紙裝幀(尤其是法國和義大利),有點像後來用的「羊皮紙」。德國比較常用橡木板加覆豬皮,並且常在封面壓上個人的圖案標記。英國和歐陸部分地區流行用厚紙板包覆小牛皮裝幀,再加方形之類刻印做標記。我仔細檢查手上這本書、彷彿好幾年不見(其實,聯邦調查局幾小時前才把書拿給我看過,喚醒我的記憶),接著拿出我帶到證人席上一疊訂好的打字稿。

「這本書側面有紙紋圖樣,」我指著書說:「這點很不尋常,看來像是費城富蘭克林學會遺失的那一本。根據我的筆記,學會收藏的那本是從瑞士一家叫『亞松西恩』(Ars Ancienne)的善本書公司買來的,上頭有鉛筆做的記號『AA』,我手上這本也有。我筆記裡還註明,書名頁原本有戳印,後來被擦掉了,你可以在這本書看到痕跡。另外,封面內頁原本有兩個藏書章,似乎也被抹掉了。其中一個是水平的,相當少見。我手邊正好有富蘭克林學會的藏書章樣本。」

我瀟灑地伸手一掏,拿出兩個藏書章,一個垂直一個水平,顯示這兩個藏書章跟書上殘留的膠水印完全吻合,就像鑰匙和鎖一樣。陪審團開始傳閱這本書。

我正打算繼續說下去,馬西已經拿出二號證物,是一張黃色的目錄,店名是「華盛頓古印刷字書店」。他問我之前看過這份目錄嗎?

「很多人知道我在找哥白尼那本書的所有版本。因此,三年前,也就是一九八一年夏天,有朋友寄了這家書店的目錄給我,我馬上就發現上面有《天體運行論》。我會一眼就看到這本書,是因為目錄裡的舊書定價多半只有五十到一百美元,哥白尼那本書卻要價八千七百五十元。」

「那時候你怎麼做?」馬西問。

我回答說,一九七一年我曾到富蘭克林學會,借閱學會收藏的初版和二版《運行論》,做過一些筆記。但四年後再到費城,二版已經不翼而飛了。黃色目錄裡的描述,跟我印象中學會掉的那一本吻合,於是我打電話給學會的圖書館員,建議他跟聯邦調查局聯繫。

接下來發生的事,我沒有全部跟陪審團說。富蘭克林學會的圖書館員希爾克(Emerson Hilker)打電話給聯邦調查局費城支部,告訴他們這件事,但幹員聽到這本書已經遺失七年多,馬上失去興趣,因為已經過了追溯時限,就算逮到偷書賊也沒辦法起訴。希爾克回電通知我這個壞消息,不曉得接下來該怎麼做。「你能百分之百確定,那本書是我們掉的嗎?」他問我。

我跟他說,我可以打電話去書店,問他們願不願意寄書來讓我檢查,等我知道多一點細節,應該更能確定。於是,我馬上連絡古印刷字書店,問他們能不能把書寄來。

「很抱歉,」書店老闆戴羅許(Dean Des Roches)在電話裡跟我說。他說這本書不在店裡,只是代為託賣,沒辦法寄來讓我驗書。

不過我後來得知,那本書其實就在店裡,於是請他仔細形容書名頁的樣子給我聽。他把書找來,跟我說書名頁被蟲蛀了一個小洞,又說上頭好像有一個橢圓形的圖書館戳印被擦掉了。

他的描述跟我冊子裡記錄的蟲蛀小洞和橢圓戳印完全吻合,所以我回電給希爾克,跟他說我現在非常肯定,這本書就是富蘭克林學會遺失的那一本。

事後,我從華府聯邦調查局得知後來發生的事。希爾克先生直接連絡古印刷字書店,跟老闆說那本書是學會的財產,要求書店歸還。戴羅許聽了馬上知道事態嚴重,因為他早就懷疑賣家有問題,不曉得對方當初是從哪裡拿到書的。然而,要是賣家沒有犯法,他把《運行論》寄回費城,不就白白損失好幾千元?因此,戴羅許打了通電話給聯邦調查局,說明事情經過,並表示賣家布雷爾(John Blair)家住馬里蘭州,顯然他家中還有大量類似的古董書。

雖然竊盜罪早就過了追溯期限,但是攜帶贓物越過州界是聯邦重罪,而且這顯然是最近才發生的。如果這樣,要將嫌犯繩之以法就還有時間。

聯邦調查局幹員認定重罪罪名可以成立,便喬裝成買家,上門拜訪布雷爾先生。他們沒收了幾百份小型商品目錄,這些東西過去跟廢紙差不多,現在卻是價值連城,可說是美國早期工業化的浮光掠影。這些目錄不少還蓋著富蘭克林協會的戳印。其中最讓人感興趣的是拉許(Benjamin Rush, 1745-1813)的親筆醫學手稿;拉許是英國殖民時期費城知名的醫生,也是美國獨立宣言的起草人之一。

幹員還發現,布雷爾曾在學會工作過。圖書館界都知道,富蘭克林學會因為時局不佳,營運一落千丈,據說內部一團混亂,收藏品的保護措施也很差,好比商品目錄根本是成捆成捆堆在書庫走道上,有人借書時還得踩過去才能拿書。很多捆的外包裝都破了,幾百份目錄就這麼散落一地。布雷爾辯解說,目錄是學會自己丟掉不要的,要是這樣,學會的面子可就掛不住了。不過話說回來,目錄還在學會圖書館的藏書目錄上,沒有證據顯示被職員當廢棄物處理掉,何況學會再怎麼樣也不會把拉許的手稿扔掉吧。

聯邦調查局認為這很明顯是竊盜案件,只不過還有一個小細節不確定:他們不曉得這本書究竟是什麼時候越過州界,從馬里蘭帶到華府去。然而,被告的辯護律師在開庭申辯時,自己說那是最近的事,幹員在庭外聽了全都高聲歡呼。這下子被告如果要脫罪,非得想出全新的說詞才行了。(摘錄自《

追蹤哥白尼》內文)