In the autumn of my forty-third year, I remembered, quite unexpectedly,….

Perri Knize寫的Grand Obsession是這麼開始的。我也是沒太料到自己會想起,在我二十幾歲的某個秋天,在法國中部夏穆尼(Chamonix-Mont-Blanc)度過的一個秋夜。

我在瑞士上的火車,買了到夏穆尼的票。那趟旅行更接近一種流浪,我不去計畫,只是到了一個地方,看接下來什麼地方吸引我,就到哪裡去。之前在日內瓦看到湖對岸白雪暟暟的白朗峰,便想到山峰另一側的夏穆尼。火車上的查票員看了我的票,撇撇嘴,手搖了搖,這什麼意思?我不曉得,只管欣賞勒曼湖沿岸的美麗景色。

後來,我才知道,那天法國鐵路罷工,火車到了瑞法邊界的最後一站,就不能繼續開進法國。這就是查票員撇嘴搖手的原因。而那一站距離夏穆尼,還有十八公里。

於是,我穿過瑞法邊境的哨站,在阿爾卑斯山區的小路走了一兩小時,最後搭了一段便車,在傍晚到了夏穆尼,住進青年旅社。房間的窗戶推開,是青年旅社前的廣場,有幾根旗桿。夏穆尼因為位在白朗峰北麓呈東北、西南的河谷之中,小鎮傍河延伸,所以許多建築都是面對溪流,這條河向西流去,最後在日內瓦附近注入勒曼湖。

那天晚上不知何時,河谷開始颳起大風,徹夜不停。那風非常大,而且異常溫暖,把旅社前的幾面旗幟吹得獵獵作響。到了半夜,我開始擔心,這麼暖的風會不會把山上的積雪吹融,導致河水氾濫──那趟旅行經過法國中部,的確有不少地方因為那年氣候溫暖,原本該變成積雪的,卻變成雨水,流下山來成災。

那天晚上不知何時,河谷開始颳起大風,徹夜不停。那風非常大,而且異常溫暖,把旅社前的幾面旗幟吹得獵獵作響。到了半夜,我開始擔心,這麼暖的風會不會把山上的積雪吹融,導致河水氾濫──那趟旅行經過法國中部,的確有不少地方因為那年氣候溫暖,原本該變成積雪的,卻變成雨水,流下山來成災。

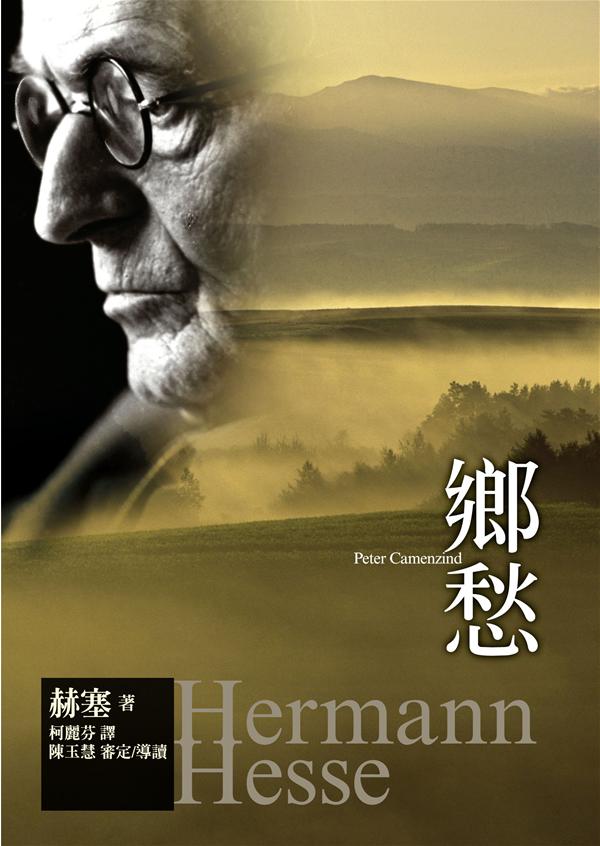

當時我沒去想為何阿爾卑斯的溫暖山風讓我如此恐懼,只覺得那是理所當然一般。昨天,翻起最近遠流新出的赫塞《鄉愁》。在赫塞的作品中,《鄉愁》不是特別吸引我的,家裡有本志文版的《鄉愁》,許久沒去碰它,裡頭的情節也忘得差不多了。看到楊照寫的導讀,提到爬上崖壁摘玫瑰,依稀勾起我的記憶。然後,書中提到阿爾卑斯山的焚風──

焚風尚未到,男男女女,甚至家畜、野獸和山巒就已感受到它在接近。溫暖而深沈的颼颼聲前,幾乎都會先颳起一陣冷風。這時,碧綠湛藍的湖面頓時一片墨黑,並激起湍急的白浪;原本平靜無息的湖水,隨即轟隆作響,如海水拍打岸邊般波濤洶湧。天地彷彿瑟縮成一團。遠方朦朧的層峰疊巒,霎時清楚地可以細數上面的岩石;原本像似棕色點點的村落,也指得出屋頂、三角牆和窗戶。青山、草原和房舍,一切景物宛如受驚的牛羊,緊緊依偎在一起。接著狂風呼嘯而過,大地哆嗦,湖面浪花一波一波如煙霧飄散。到了深夜,暴風雨和群山展開殊死戰,怒吼哀嚎不絕於耳。不久,村落間便遍傳河水暴漲、屋舍倒塌、船隻摧毀和父兄失蹤之類的消息。

兒時我非常害怕焚風,甚至恨死它了;直到叛逆的青春期,我逐漸喜歡上它的暴怒、不老、爭強好鬥,以及它帶來春天的訊息。看它充滿活力,信心滿溢地戰鬥,怒號,狂笑著,嘆息著;看它咆哮穿梭峽谷,吞噬高山上的積雪,舉起粗糙的雙臂讓結實的老赤松折腰,哀哀呻吟,一切是如此壯觀。我更加深愛它來自豐盈的南方,帶來喜悅、溫暖而美好的氣息,一如湧泉源源不絕,隨後在山巒間奔放開來,終至疲憊地在平坦、涼爽的北方流淌、徘徊。焚風裡那股甜蜜的燠熱更是奇特、珍貴,隨著焚風侵襲著人們,尤其是女人,使他們難以入眠,挑逗他們的七情六欲。那是南方,不斷以奔騰的熱情,向冷漠、貧瘠的北方投懷送抱,告訴白雪覆蓋的阿爾卑斯山村落,它來的紫色湖邊又開滿了櫻草花和水仙,杏仁樹也已再度開枝散葉。

當焚風歇息,污穢的積雪也融化消退後,大地呈現了最美麗的景緻:群山鋪上開滿花兒的黃色草皮,覆雪的山峰和純潔、幸福的冰河佇立在高處,湖水變得湛藍、溫暖,湖面映照著太陽和朵朵白雲。

這一切充實了童年時光,甚至一生。因為這一切乃不斷藉由上帝之語大聲宣揚,從來就不是透過人類傳頌,曾在兒時聆聽過這些故事,終其一生這些風花雪月都在耳際迴盪,再也無法逃避那甜美、有力且又令人驚懼的點點滴滴。…隱居山中的人們,可以成年累月研讀哲學或博物誌,將上帝遺忘,一旦感覺焚風壓境,或者聽到雪崩穿林的聲響,當下立刻內心顫抖地想起上帝和死亡。

於是,I remembered, quite unexpectedly, 那個在夏穆尼的秋日。伴隨著這始料未及的是,我不知道,或說我忘了我對焚風的害怕,其實是來自赫塞的描述,即使我在當時並沒有想到《鄉愁》,在那之後到現在的十幾年間也沒有讀它,甚至當我也忘了書中有這麼一段,但是赫塞已經深入肌理,是再也無法抹滅的。

這是赫塞對少年的奇特魅力,從陳玉慧、楊照、蔣勳、鍾文音幾位《鄉愁》的推薦不難看出。赫塞會讓特別是十幾歲的少年為之癡迷,縱身投入其中,與之感應。然後,赫塞的文字在少年身上刻下印記,即使在往後的歲月裡,赫塞被放下、散佚、甚至遺忘。但是在遠離狂飆少年許久之後,赫塞仍然在這些讀者身上、肩頭、意識中、意識下。赫塞就像天花,是某種年少特別容易罹患的熱病,一旦感染,就終身留下痕跡。

赫塞讓我想起一張莫札特歌劇《唐喬萬尼》的海報。唐喬萬尼是一代情聖色魔,勾引女子無數。女子一旦受其誘惑,即使終身受情所苦也不悔。就像這張海報所呈現的,每個夜晚,在每一扇孤獨的窗戶邊,都有一個寂寞的女子,思念著唐喬萬尼,卻不知道同時卻有上千個人一樣,同時思念著他。

赫塞的讀者恐怕也是如此,年少讀赫塞,讀到入迷處,只覺得赫塞寫的就是自己,赫塞只為我自己一人而寫,箇中苦澀況味,世間無人比自己更清楚。看了幾位推薦者的心裡話,也都透著這個意思,不覺一笑,原來我們當年都是困在某一扇窗戶裡的孤獨人兒啊。(吳家恆)