還沒讀完,我已經確信蘭馬翠姊的故事會成為自己2007年第一位新寵,奇怪的是,我好像不是說「亞歷山大‧梅可‧史密斯」是我的新寵作者,想的是蘭馬翠姊的故事。其實差不多,又好像不太相同。

還沒讀完,我已經確信蘭馬翠姊的故事會成為自己2007年第一位新寵,奇怪的是,我好像不是說「亞歷山大‧梅可‧史密斯」是我的新寵作者,想的是蘭馬翠姊的故事。其實差不多,又好像不太相同。

還沒讀完,我才「終於」(因為已經是第二集了)懂了為什麼這套小說可以在amazon上長銷,大家為了一位非洲的女偵探如此著迷。我跟千萬人一樣,愛上了這個故事裡的眼睛。

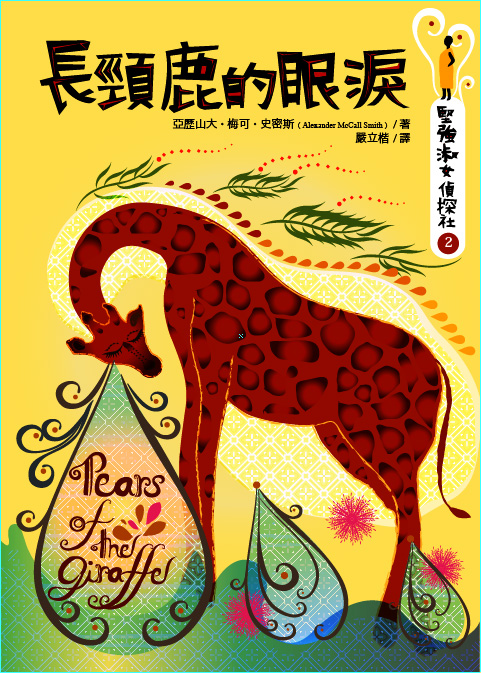

發現第二集《長頸鹿的眼淚》在書店出現時,我緊張得難以言喻,因為我還記得上一集的爆炸性結尾:蘭馬翠姊竟然答應了梅特康尼先生的二度求婚。然後呢然後呢然後呢?

接下來是我對這本書唯一的沮喪。那就是詹宏志的推薦序。五頁半的文章(嗯,我怎麼有印象在壹週刊讀過?),說的是各名偵探的辦案手法,英國的洪恩‧費雪、福爾摩斯、范達因筆下的凡斯、西默農的馬戈探長,當然,還有我們位在非洲波札那的蘭馬翠姊。儘管我不能把推理小說如數家珍,也都讀得興致盎然,我其實覺得這是一篇很不錯的推薦。

唯獨讓我兩度抓狂的部分是,一開始就先提到了詹宏志的同學陳瑞仁(的辦案手法)。不,我不是對陳瑞仁有意見,我其實很欣賞他的進退分際,我是受不了將近兩頁的陳瑞仁──與國務機要費官司案。我受不了已經在媒體爆炸、人人得而隨口評論兩句的新聞,還要出現在一本我期待萬分的文學小說裡。三年後我打開來讀,還是要讀到這段,嗚嗚嗚。

為什麼我「兩度」抓狂?因為我第一次在書店看到、迫不及待的打開來搶讀時,先被這段嚇到,真的是刺入眼簾般的嚇到。隔一陣子,我心想事成的力量讓我獲得這本新書,於是,又重溫興奮的想趕快知道蘭馬翠姊的現況,然後,又被嚇了一跳。(因為我忘記上次被嚇到)

我甩甩頭,把記憶立可白一下,才開始讀梅特康尼先生,求婚成功第二天的他,跟我當時一樣耶,還處於懷疑自己作夢的狀態。哇哈哈哈哈。

蘭馬翠姊的故事,是個充滿著愛的故事,我不知道這樣的溫暖是否 來自於波札那的陽光呀──因之我跑去查看貼在家裡牆上的世界地圖,想知道嘉伯隆里在哪裡。

來自於波札那的陽光呀──因之我跑去查看貼在家裡牆上的世界地圖,想知道嘉伯隆里在哪裡。

透過她的眼光,看到了對於土地的摯愛,看到了對種族、年齡、夫妻和案件當事人、同儕的溫暖。

蘭馬翠姊注意到,這位白種女人正確的用波札那的方式握手,把左手放在右手的前臂上,以示尊重。梅特康尼看到修車廠裡年輕學徒的表現,很想要寫信給教育部長,建議要教育小孩基本的道德觀念。她因為思考「陳年舊案」的偵查(她還有一本《偵探調查守則》,她從上面學到什麼叫做「直覺」。呃,我不知道世界上是否真有這書),想到曼德拉如何寬恕過去,「那是非洲人真正的行事風格,最貼近非洲人心靈的傳統。我們都是非洲的孩子,沒有誰比誰更優秀──這就是非洲能對世界說的話。」她也會想,該如何跟純以科學解釋世界的美國人,解釋原本就在他們眼前的事物。

她不斷的在思考案情,咀嚼世界,反芻自己。蘭馬翠姊會想這些跑到首都的年輕人,不管在外地多久,那種有牛欄的所在,永遠是家:「當生命走到盡頭,他們盼望在那裡死去,在那廣大寬闊的天空,像海洋一樣無垠的天空下。」她知道,每一棵樹都有故事,或是某塊石頭旁曾經死了一頭母牛──「這是使土地活起來的記憶,就是這些記憶,把人繫在一塊曬烤乾焦的土地上,使人覺得那土地是如此寶貴、如此美麗,有如美草遍佈一般。」

從這些人物的眼中,我覺得自己終於知道為什麼身處法國的Tippi無法忘情納米比亞、Sabine離開西巴布亞回到瑞士的人生有如遊魂、「遠離非洲」電影裡那位明明可以在丹麥生活的凱倫,就是想要回到肯亞。那是她們先進的國家所沒有辦法提供的滿足與平靜。喔還有,連加恩也是個帶著新婚妻子又自動回到布吉納法索,他說,很早就聽說有一種「非洲病毒」。

可是,這作者是個英國人哪!原來,他出生在非洲辛巴威,也在當地受教育,才回英國。這一定是亞歷山大對於那兒回憶的依戀。

而且啊,第二集裡,我們敦厚老實的梅特康尼先生又有辦法成為讀者的目光焦點。他原本只是不時到孤兒院做志工,修修車子或抽水馬達。在他宣布喜訊之後,有天,因為院長的舌燦蓮花,他在沒有知會蘭馬翠姊的狀況下,便帶了一雙姊弟回家,小姊姊還是因為拯救弟弟而肢障,坐著輪椅。Well well well,在路上看到梅特康尼先生與「一雙子女」的蘭馬翠姊,會怎麼看待呢?然後這一家呢?嘻嘻嘻。

還沒讀完,我就開始悔恨第一本《堅強淑女偵探社》是借來的,因為我想要擁有這個故事,我想要回頭去看當時我沒有注意到的美麗。親愛的博客來,你什麼時候要辦本書66折?

■ 在WC也要利用時間:

純屬個人偏好,我很喜歡本書的注釋方式。那麼多的種族、人名,用小小的字括弧在名詞之後,既不會離本文距之千里導致記憶斷裂;又不會干擾閱讀,可以選擇直接跳過看正常字體的本文。

本文出自「WC看看©好書太多,朝我來」部落格